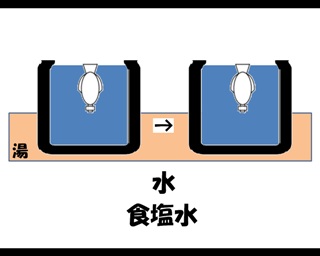

水にギリギリ沈む重さに調節した浮沈子を、水が入った容器に沈め、容器の下部を湯せんで暖めた。

暖め始めて、しばらくすると浮沈子は上昇した。

水に代わり食塩水で同様の実験を行っても、浮沈子は上昇した。

しかし温度による密度変化ならば、温度が高くなれば密度は小さくなるはずであるが、温度を高くすることで、浮沈子は浮いた。

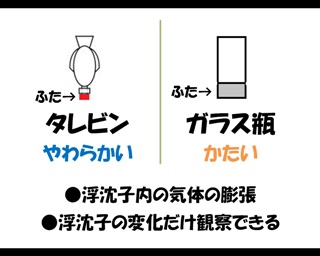

そこで浮沈子自体の浮力を確かめるために、タレビンとガラス瓶の2つの浮沈子を用意し、浮沈子に蓋をして実験をした。

2つかたさの違う浮沈子を使用したのは、浮力の変化が浮沈子内の空気が膨張して浮力が上がったのではないかと考えたからである。

ふつう浮沈子には蓋をしないが、蓋をすることで、浮沈子と容器内の液体とのやり取りがないので、純粋に浮沈子に起こった変化を観察することができると考えたからである。

タレビンとガラス瓶の浮沈子を容器に入れ、容器下部を暖めると、タレビンの方だけが浮いて、ガラス瓶の方は浮かなかった。

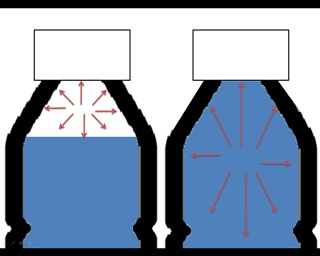

これは、やわらかいタレビンの方は、膨張した浮沈子内の空気が浮沈子の体積を増やし、浮力が大きくなったため。

かたいガラス瓶の方は、浮沈子内の空気が膨張しても体積が変わらなかったためであると考えられる。

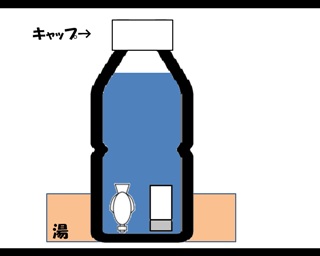

また、この実験で容器はペットボトルを使用していたが、キャップしたままで実験を行うと、両方とも浮沈子は上昇しない。

実験の途中でキャップを取ると、プシュッと音がして、しばらくするとタレビンの浮沈子が上昇した。

これは浮沈子内と同じように、ペットボトル内の空気も膨張し、水を押していたと考えられる。

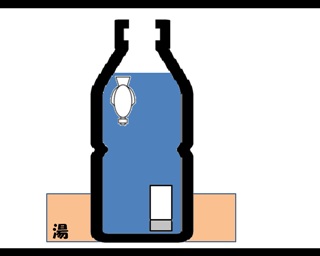

ペットボトル内の空気を抜き水だけで実験を行っても、両方の浮沈子は上昇せず、キャップを取るとタレビンの方が上昇した。

これは空気ではなく、水の膨張で密度が変化したと考えられる。